デザイン力を伸ばす!書評:勝てるデザイン

こんにちは。デザイナーの平田です。

今回はデザインに関する本を読んだので紹介します!

読んだ本はこちら

「勝てるデザイン」

(Amazon)前田 高志 (著)

著者の前田さんは元任天堂のデザイナーで、現在は株式会社NASUの代表をされています。

「誰も書かないデザインの話」というコンセプトで書かれており、

デザインの仕事に関するリアルな内容になっていました。

実体験に基づいたデザイナーのマインドが学べて面白かったです。

著書の中で私が心に残った部分を紹介したいと思います。

目次

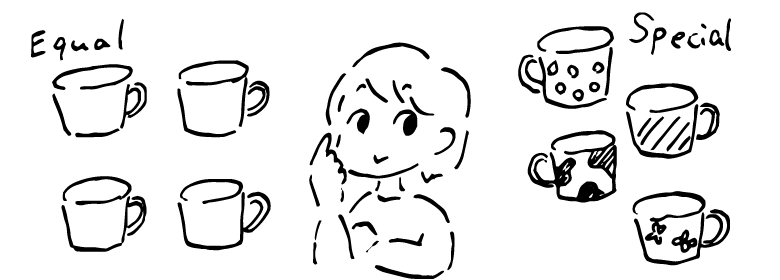

「統一感」は誰のため?

「統一感」というのはデザインにおいて大事です。 Webデザインではガイドラインに基づいてトンマナを合わせたりしますが、 そうすることでブランディングができたり、情報が整理されて分かりやすくなります。

しかし、統一しないほうがいいデザインもあるんです。

僕はある日店頭でその蓋の部品が並んでいるのを見て、「統一感がないな」と思い、きれいに統一したフォーマットを作ってみたものの、途中でハッと気づきました。 改めて自分のデザインしたパッケージを見てみると、それはまさに「デザインのためのデザイン」になっていたのです。 確かに統一感はあります。並べたときの見た目はきれいです。 しかしその幸せは、僕やデザイナーたちが感じるだけで、ゲームのユーザーにとっては二の次ですよね。 むしろ、個々のゲームのデザインや世界観に寄り添いそのゲームが面白そうだなと思わせることの方がパッケージには大事なのに、全てが同じデザインでは面白みがありません。 これは、幸せになる人の数が増えないデザインの典型例でしょう。

なぜ統一感にこだわってしまうのかというと、揃えるのは正義!みたいな価値観がデザイナーの中にあるからだと思います。

デザイナーはまず「整列」をしっかりやります。

私も最初のころは先輩デザイナーに、自分で気づかなかった細かい部分を「ここを揃えてほしい」と指摘されました。

そうしていると「揃ってないと気持ち悪い!」という感覚になってしまうんですよね…

著者の「デザインのためのデザイン」という言葉のとおり、 デザイナーには「見た目を統一してきれいにしたい!」という気持ちがあります。 しかし、それにとらわれ過ぎるとユーザーの気持ちを無視したデザインになってしまうことがあります。

著書の例では、統一感がないことで「面白み」という価値が生まれています。

「何のために統一するのか」を改めて考える機会になりました。

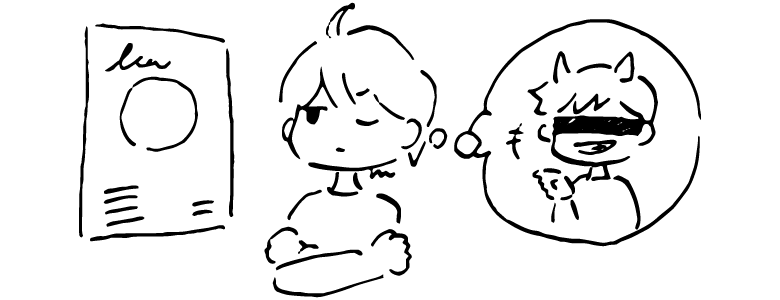

一番嫌いな人が作ったデザインとして見る

デザインはユーザー目線でどう見えるかが重要なのですが、自分でデザインしたものを客観視するのって難しいんですよね。

私はよく他の人に見てもらったりします。

著者も「お客さん目線」を大事にするべきという考えを述べています。

そこで紹介されている客観視する方法が面白かったので紹介します。

次に、客観視の方法で自己完結できて効果的なものがあります。それは「『あなたが一番嫌いな人が作ったデザイン』として見ること」です。

自分が作ったデザインは、どれだけ客観視しようとしても作ったものの良し悪し以前に思い入れが邪魔をしてしまう。 でも仮に嫌いな人が作ったデザインだとしたら? 思い入れのフィルターが外れて、どんどん鋭いツッコミを入れられるはずです。

誰しも自分が作ったものには思い入れがあるので嫌いな人が作ったデザインとして見るのは抵抗がありますが、この方法なら確かに客観視ができそうです。

自分のデザインを判断するときに取り入れると発見がありそうです。

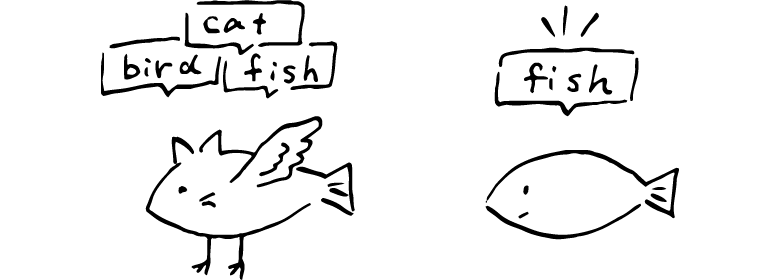

ダサいデザインはなぜ生まれるのか?

デザインで悩んでいるとき、「自分のデザイン、もしかしてダサいんじゃないか?」と心配になることがあります。

本書では、どういう時にダサくなるかが説明がされていて、その理由に納得しました!

どういう時に、ダサいデザインが生まれるのか? 実はこれはもうハッキリしています。 結論から言うと、デザインのパワーバランスが「思考」に偏りすぎると必ずダサくなるのです。 デザインをするには理屈づけやロジカルな要素がもちろん必要なのですが、そこばかりにこだわって造形をおろそかにするケースです。

これはほんとにあるな~と思います!

本書ではロゴデザインで意味付けしすぎてダサくなる例がとりあげられていました。

私もロゴのデザインをしたことがありますが、ロゴに込める意味をあれもこれもと詰め込んでしまうと、へんてこな形になってしまうというのが実感としてありました。

この話は、デザインで優先順位がつけられない状態とも似ていると思います。 例えば、同じページ内に目立たせたい部分がたくさんあるからといって、全てにアクセントカラーを使うとどれも目立たなくなってしまうのです。 欲張りすぎると逆効果。

著者は造形から生まれたデザインがあってもいいと述べています。

思考と造形を往復するイメージが理想的です。仮に、造形から生まれたデザインがあってもいい。 その造形に紐づいた考えが後付けできたらそれはそれで全然問題ないわけです。

「考えは後付けでいい」というのは少し聞こえが悪いですが、「デザインには理由が必要なんだ!」と思い込みがちなデザイナーには必要な発想だと思いました。 感覚的であっても「造形的に美しいから」というのは立派な根拠だと思います。 思考も造形もバランスが大事ということですね。

まとめ

若手のデザイナーが悩みがちなことについて書かれていて勉強になりました!

巻末にはデザイン力が鍛えられる「勝てるワーク」もついています。

私も挑戦してみたいと思います。

UI/UXにこだわるWebデザイナー。コーディングを想定してデザインしていくのが得意。2018年入社。