【増床プロジェクト#2】まったくの素人が、測量を行い図面を引く

さて今回は、計画と測量の話を、デザイナーの佐々木がしていきたいと思います。慌ただしく始まるプロジェクト、そして基本業者に頼らない会社のスタンス。何も知らない我々に、どんな試練が待ち受けているのでしょうか?

目次

怒涛のプロジェクトスタート

そんなわけで10月末、ほとんど唐突に6Fの契約が決まったことで、これまで環境TFで考えてきたレイアウト案は白紙撤回に。間取りもゼロからの作り直しとなった。 しかし増床プロジェクトの完了期限は12月末。慌ただしく測量と設計がスタートとなった!

まずは必要な間取りの整理

まず本社6Fの契約に伴って、弊社サテライトオフィス(といっても隣のビルだが)を解約することとなった。 サテライトオフィスには、40人程度収容できる大会議室、10人程度の中会議室、面談室、そして動画撮影ルームがある。これらを、機能を減らさずに6Fへ移転する必要があった。 幸いにも6Fの物件は会議室仕切りが残されていたので、これを活用することができそうだ。また、動画撮影ルームもあったので、同じ場所へ移動することにした。

また、かねてより納戸がほしいという要望があった。納戸をつくることでオフィスが片付き、環境美化を維持できる。計画で6Fに大会議室を設けることとなったので、その余った部分を納戸として活用することとなった。

| 本社4F | サテライトオフィス | → | 本社4F | 本社6F |

|---|---|---|---|---|

| 執務室(80) | → | 執務室(80) | 執務室(40) | |

| 面談室(6) | → | 中会議室に統合 | ||

| 小会議室(6) | → | 小会議室(6) | ||

| 中会議室(12) | → | 中会議室(6) | ||

| 大会議室(40) | → | 大会議室(40) | ||

| 休憩スペース | → | 休憩スペース | 休憩スペース | |

| 撮影スタジオ | → | 撮影スタジオ | ||

| 納戸(オープン) | → | 納戸(部屋) |

決済者を明確にしてスムーズに進行させよう

当初は社長・経営企画室・環境TFごとの役割明確を明確に決めていなかった。そのため、環境TFが全体の座席配置まで決めようとしていた。しかし実際には、会社サイドの要望がかなり多く、また社員数の把握も難しく、これがボトルネックになっていた。そこで、あらためて部署ごとの役割を明確にすることとした。

- まず社長が座席配置を決める

- 経営企画室が什器等の廃棄・購入リストを作成する

- 経営企画室が必要な什器カテゴリーと個数を調査

- 社長が必要可否と予算をチェック

- 環境TFで什器のデザインや寸法を調査

- 環境TFが座席配置と購入リストをもとに図面を起こす

- 経営企画室が什器の購入・組立をする

こうすることで、環境TFサイドでも、 "考えるべきこと" と "考えなくていいこと" が明確化できたので、そのあとの進捗はスムーズに運ぶようになった。 とくに今回は「社内でオフィスをデザインする」という要件があったため、あらかじめ各什器の寸法が分かっていたのは、図面作成においてとても役に立った。

こうして、買うまでの流れは次のようになった。

| 手順 | すること | 決済者 | 成果物 |

|---|---|---|---|

| 1 | 必要可否・個数・予算 | 社長 | 座席表の作成 |

| 2 | 整理 | 経営企画室 | 備品購入リストの作成 |

| 3 | 選定 | 環境TF | 什器・家具のURL |

| 4 | 購入 | 経営企画室 | 購入の手続き |

測量

仕事の合間に測量

今回の増床プロジェクトは、測量も設計も社内でやることになった。だから、プロに劣らない図面を作るべきだと常々思っていた。 自らで図面を引き、什器を購入し、配置をするのだから、正確なものでなければトラブルになりかねない。

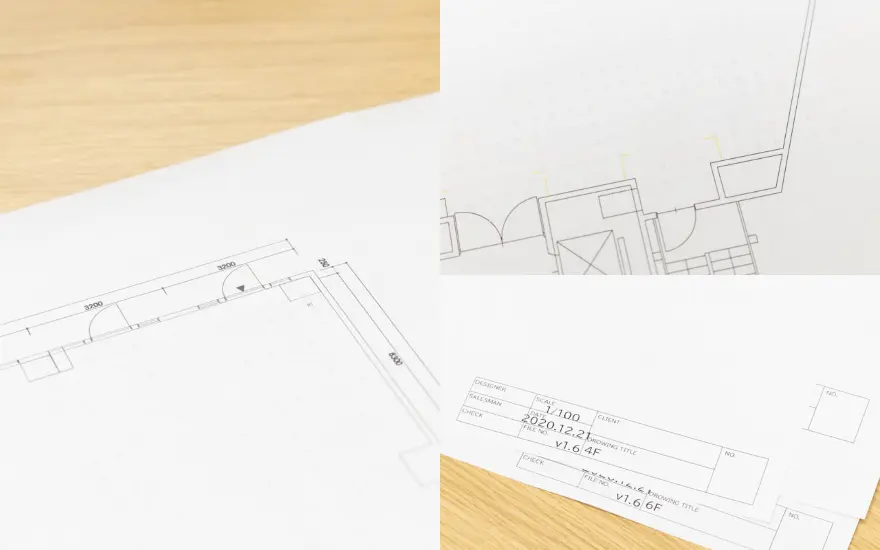

幸いにも過去に、壁の長さベースで測量はしていたので、それを再利用することにした。また、ビルの管理会社からも図面を取り寄せた。 オフィスは、OAフロアといって500x500mmのコンクリートブロックがタイルされていたので、これを目安に1/100スケールの図面を引くことにした。

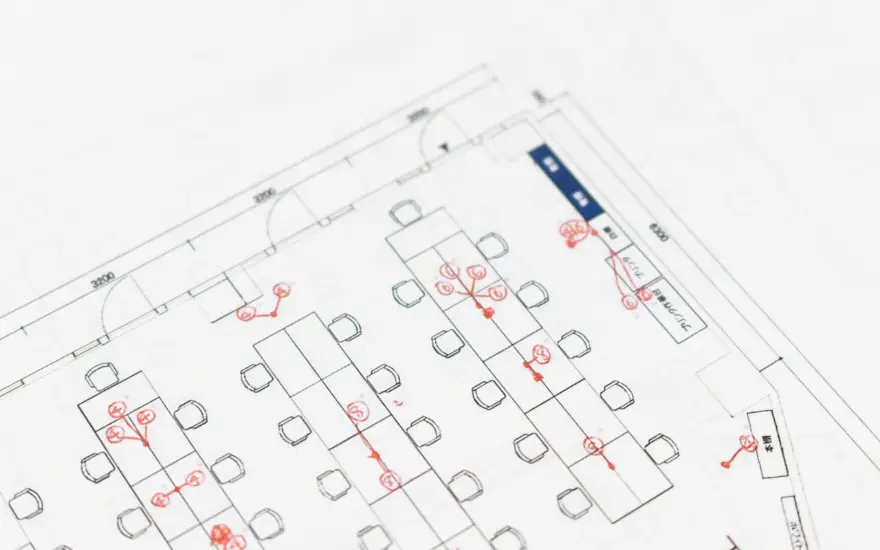

図面はデザイナーが一番使いやすく、レイヤー分けなどの使い勝手を考えて、Adobe Illustratorにした。下図のように、間取り、什器、電気配線などとレイヤー分けしていくと、のちのちの編集が楽だ。

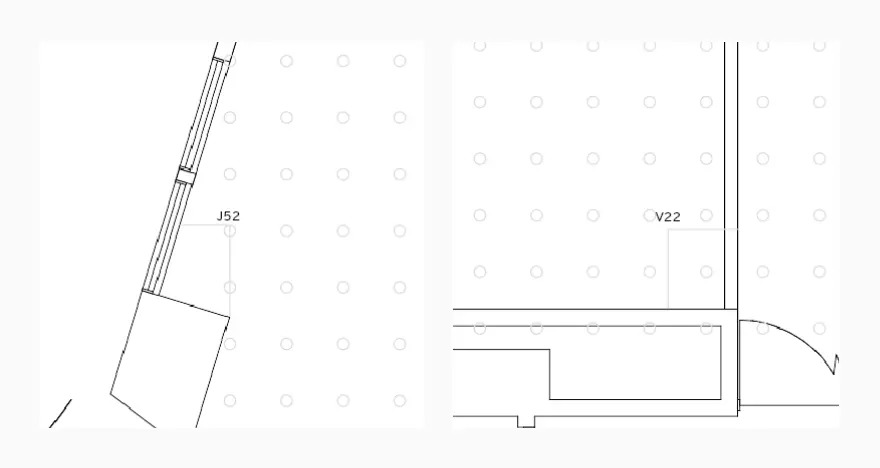

まず、OAフロアの配線孔を基準に床へラベリングしていき、チェス盤のように縦横で番地を割り振っていった。 弊社のフロアは角がほとんど斜めになっており原点がとりづらかったので、唯一直角の角がある北東(右上)を原点とした。 管理会社から取り寄せた図面を流用したため、半日もかからず仕上げられた。

しかし作ってみると、どうもOAフロアの枚数と図面が微妙に合わない。壁からの距離も微妙に異なる。 その場では「結局は素人がやってるんだし、これくらいは誤差だよ」という考えに落ち着かせたが、これが後で尾を引くことになる…。

工事監督との打ち合わせで発覚する図面の不備

11月に入り、壁の設置や電気工事をしていただく業者と現場で打ち合わせをした。 事前に自社作成の図面を業者に渡しており、それをもとに現状確認をする流れだ。 OAフロアの配線孔の位置、照明器具との位置を確認し、壁の位置や什器の位置を、ひとつひとつ確認していった。

しかし、構造柱(一番太い柱)の位置と配線孔の位置が合わないし、デスク(島型)を図面通りの間隔で並べると配線孔からずれていく…。

「おかしいぞ?」

薄々気づいていた。図面の不備に。 不備のある図面で、壁の位置はあっているのか、本当に什器がおけるのか、プロジェクトの失敗が頭をよぎる…。

慌てて、夜を徹して測量をやり直すことにした。

測量のやり直し

まず現状のOAフロアの数を測り直すと、間違いがすぐに見つかった。前回の測量時にどこかで番号を飛ばしており、末端から末端までの数が違っていたのだ。壁と配線孔の位置が合わないわけだ。

壁の辺の長さも未確定部分がいくつかあったため、残りの部分の計測をした。また、各出隅から一番近い配線孔との距離をX,Yで測り、紙にメモをしていく。こうすることで、離れた壁同士の距離が正確かどうか検算できる。オフィスは斜めになっている部分があり、また既存什器で長さを測れないなどの悪条件があったが、大学ぶりの三角関数を用いて克服した。三角関数ってこういうときに使うのかー!ピタゴラスの定理さまさまである。

壁から配線孔への距離がぴったしだったとき、本当に感動した…。

満を持して?、その日の22時に図面が完成した。 今度こそ完ぺきな図面だ!

深夜の勢いで、執務室外の図面まで書いてしまった…。

OAタップはどこだ

弊社は、社員数が増えていくことに少しずつデスクを拡張していったため、配線がどうなっているのかまったくわからないままであった。中にはタコ足配線になっている場所もあり、ブレーカーが落ちるなどの問題を抱えていた。

もともとOAタップはすべて配線し直しのつもりだったが、工事費の見積もりをお願いするなかで、社長からこんな指示が出た。

「既存のOAタップは再利用、不足分だけを洗い出せ。」

めちゃくちゃ重労働である。絡み合ったケーブルを紐解いていき、出ている場所、口数をひとつずつ確認しなければならない。この90坪のオフィスで…。 測量のときにやってしまいたかったな…と思いつつ、すべての島のすべての机の下に潜り込み、出ている配線孔、OAタップの口数を入念にメモしていった。

関連記事

2021年入社。元エンジニア。

パパっ子になってもらうべく、息子のことはすぐに抱っこする。