Adobe MAX Japan 2025で見たUI/UXデザイン最前線

「Adobe MAX Japan 2025」が2025年2月13日に東京ビッグサイトで開催されました。

今年も素晴らしいUI/UXセッションに参加できたので、備忘録としてざっくり内容と感じたことを共有させていただきます。

目次

Webデザインの可能性を広げて、次のステップへ

こちらは数々のデザインアワードを受賞されている田渕将吾氏によるセッションです。

デザイナーなら皆知っているであろう「

S5 Style

」のオーナーでもある方です。

これからの時代、デザイナーとしてどのような価値を生み出していけばよいか、

非常に参考になるセッションでした。

世界の変化による、デザイナーの在り方の変化

デザイナーとしての疑問

- AIに取って代わられるのではないか

- 自分は社会に貢献できているのか

- 今後デザイナーとして何をやっていけばいいのか

世界の変化

- 技術の革新

- 顧客体験の重視

- 課題の複雑化

デザイナーだけではどうにもならない問題も増えてきており、

私も感じるのは、以前は感性に任せたデザインでも「いいね!」と言っていただけた傾向がありましたが、

今では「どうUXを設計できているのか?」「ユーザビリティ、アクセシビリティの観点でどうなのか」と、

求められるクオリティが格段に上がっていると実感します。

そこでデザイナーとして、時代の流れを予測し、活動領域を広げていくことが重要、ということでした。

見えないデザイン

制作ソフトでいくらデザインを修正し続けても、解決できない問題があり、

人の体験・行動に影響を与えるものを作る、ということは

もっと視点を広げて、環境・技術・チームなどにも注目する必要がある。

そこで田渕氏が辿り着いたのが、「見えないデザイン」という視点。

チームの中で共通のビジョンを掲げ、

多様なメンバーを繋ぐため「裏側で暗躍するデザイン」という意味があるようです。。

1. WebやUI/UXデザインを起点として、体験全体をデザインするには

UXは浸透してきていますね。

ただ画面のデザインを作るだけではなく、体験を作らないといけない時代です。

2. AIを活用してデザインを進化させるには

私もChatGPTに頼りっきりになっていますが、

AIの分析やアイデアを活用するのは当然になっています。

デザイナーが創造的分野に注力するために、さらなる活用が求められます。

3. チームの中でデザインの力を活用して価値を生むには

デザイナーはより上流工程から入り込んで、あらゆる視点を取り入れて体験設計に関わる必要があるということですね。

デザイナーとしてチームを繋ぐ動きが出来ることが重要になっているとのことでした。

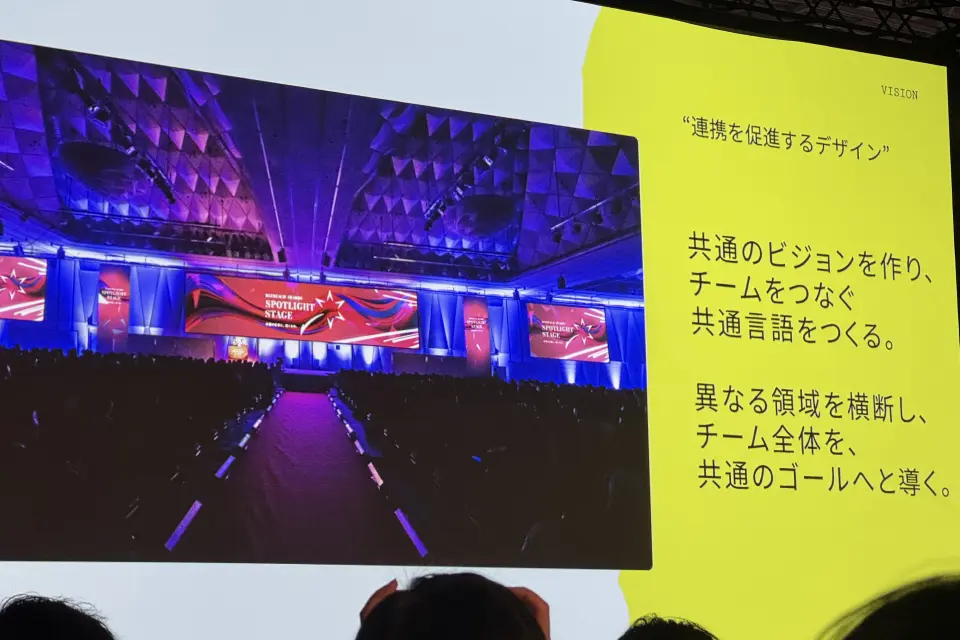

チームの視点を統一し、共創を促す存在へ

デザイナーはワイヤーフレームからただ装飾を施すだけではなく、

体験を作り上げるためにチームに対して何が出来るか。

デザイナーが得意とするビジュアル領域は、プロジェクトのビジョンをチームに伝えるのに最適な手法。

デザイナーが率先して上流からプロジェクトに入り込むことで、より一体感のあるチームを構築できる。

弊社でも、デザイナーはより上流の体験設計から関わることが増えています。

受け身ではなく、提案の姿勢でいることがさらに問われていく職業ですね。

事例紹介

本セクションでは、3つの事例をご紹介いただきました。

その中で私が最も印象的だったのがこちら。

https://www.s5-studios.com/works/bizreachawards/

ビズリーチアワードのイベント体験のデザインについてです。

大規模なイベントなので、非常に多くの職種が関わっています。

意思決定も複雑な中で、ビジョンをいかに共有したか、ということでした。

1. プロジェクト初期に共通ビジョンを確立する

デザイナーがファシリテーターとなり、目的を明確にするワークショップを実施。プロジェクトのテーマを策定し、方向性を統一する。

2. 異なる職能を横断し、ディスカッションを促す

メンバー全員とイベントのゴールを共有し、定期的なディスカッションを実施。多角的な視点からプログラムや演出を磨き上げる。

3. 多様なクリエイティブに一貫性を持たせる

キーとなるタグラインやビジュアルを設定し、それを軸にグラフィック、映像、トロフィー、空間デザインまで統一感を持たせる。

デザイナーの枠を超えて、もはやクリエイティブディレクターのような動きですね。

当然、誰もが最初から出来る動きではないので、

どう活動領域を広げていくか、自分の現状スキルや目標と向き合っていく必要があると感じました。

参考資料

https://www.webstaff.jp/lp/interview_st_01/

こちらからも事例のワークフローを閲覧できるようです。

https://books.mdn.co.jp/books/3223303050/

アートディレクター20名の実績を紹介する本に、田渕氏の事例が掲載されているようです。

社会のトレンドや評価に左右されないデザイナーになるために

こちらはBEES&HONEY株式会社のブランドディレクターである今村玄紀氏によるセッションです。

このセッションでは、「何を美しいと思うのか」「何を善いと思うのか」「何を真実と思うのか」「実践方法」に分け、ブランドやアートに対してどのように向き合うかを紹介されていました。

大量のスライドでなかなかハードな内容でしたが、

文化人類学という観点からデザインに結びつけているのがとても印象的で勉強になりました。

何を美しいと思うか

美しいとはなにか?

美しいの定義を哲学、宗教、芸術、などの文化人類学の視点から考えるというお話です。

実際の言葉と違うかもしれませんが、アバウトにまとめています。

哲学

プラトン

紀元前427年 - 紀元前347年、古代ギリシアの哲学者

美は感覚的なものではなく、永遠不変のイデアの世界に存在する。

現実のものはその理想の縮減にすぎず、不完全さが超越的な美への探求を促す。

アリストテレス

紀元前384年 - 紀元前322年、プラトンの弟子

現実の事物に美は内在する。

善いものはすべて美しく、美しいもので均斉のとれていないものはない。

イマヌエル・カント

1724年 - 1804年、プロイセン王国の哲学者

感性と理性の調和による自由な戯れ。

美しいとは、人それぞれの趣味判断による個別性があるもの。

純粋な美のためには目的や機能性から解放される必要がある。

その他紹介にあった人物

- フリードリヒ・フォン・シラー:「美は人間を自由にする」という観点で美を倫理や政治と結びつけた

- アレクサンダー・ゴットリープ・バウムガルテン:「美学」という言葉を初めて体系化した哲学者、美は道徳と独立した価値を持つ

- ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル:自然の美は偶然に生まれるが、芸術の美は理念を意図的に表現する、芸術は精神によって創造されるため、より真の美である

哲学者は詳しくなかったので非常に刺激になりました。

哲学は小難しいイメージでしたが、分かりやすい言葉をピックアップしていただいたのかなと感じます。

プラトンとアリストテレスが反対のことを言っていたり、哲学者同士で思想の違いがあるので、自分に近い思想の哲学者を掘り下げることからやってみるのも面白そうです。

宗教

キリスト教の美

カトリック→荘厳な装飾は神の偉大さを示す

プロテスタント→教会建築は簡素でよく、神の美は自然の中にある

ユダヤ教の美

美しさは外見ではなく、善行や正義に基づく

知識と学問の追求が最も高貴な美

ヒンドゥー教の美

美とは宇宙の本質的な構造を理解すること

美とは外見だけでなく、内面の調和と精神の完成

儒教、道教、神道など、多様な価値観があり、それぞれの美しさがあります。

宗教によって何を美しいとするかが違っているのが面白いですね。危うさもありそうですが。

芸術

アテナ・プロマコス

ペイディアス

紀元前490年頃 - 紀元前430年頃、古代ギリシアの彫刻家

ギリシャ彫刻の黄金時代を象徴し、西洋美術の基準を確立

モナ・リザ

レオナルド・ダ・ヴィンチ

1452年 - 1519年、フィレンツェ共和国のルネサンス期を代表する芸術家

黄金比や遠近法など、数学的理論を美術に導入し、神秘的な美の表現を確立

アダムの創造

ミケランジェロ・ブオナローティ

1475年 - 1564年、イタリア盛期ルネサンス期の彫刻家、画家、建築家、詩人

人間の肉体美と神聖さを追求し、ルネサンス美術の頂点を築く

我が子を食らうサトゥルヌス

フランシスコ・デ・ゴヤ

1746年 - 1828年、スペイン最大の画家

美と醜を融合させ、人間の内面や社会の暗部を描く

モネの庭の橋

クロード・モネ

1840年 - 1926年、印象派を代表するフランスの画家

印象派の創始者であり、色彩と光の表現を追求

ゲルニカ

パブロ・ピカソ

1881年 - 1973年、スペイン生まれ、フランスで活動した画家

キュビズムを確立し、形態の再構築と社会的メッセージを融合

画像: Mural del Gernika, 撮影者 Papamanila,

ライセンス: CC BY-SA 3.0, 出典: Wikimedia Commons.

泉

マルセル・デュシャン

1887年 - 1968年、フランス生まれの美術家

レディ・メイドを導入し、コンセプチュアルアートの先駆者として芸術の概念を再定義

時代によって芸術による美の表現が変化しているのが面白いですね。

哲学や宗教、世界情勢などと相互の影響を受けた変化なのでしょうか。

何を善いと思うか

哲学的善行

アリストテレス

紀元前384年 - 紀元前322年、プラトンの弟子

- 道徳的善:社会的・普遍的な価値

- 有用的善:結果や効率

- 快楽的善:感情的充足

イマヌエル・カント

1724年 - 1804年、プロイセン王国の哲学者

結果や功利ではなく正しいと信じることを行う意志こそが善

人間を手段として扱うのは不道徳

その他紹介のあった人物

- 老子

- 荘子

- 孔子

- 孟子

など

宗教的善行

仏教の善

- 十善戒

- 六波羅蜜

- 慈悲

- 四無量心

ユダヤ教の善

十戒に従うことが善

- 唯一の神を崇拝せよ

- 偶像を作るな

- 盗んではならない

- 偽証してはならない

など

経済的善行

アダム・スミス

1723年 - 1790年、「経済学の父」と呼ばれるイギリスの哲学者、倫理学者、経済学者

- 他社の感情を理解し、それに応じて行動することが善

- 見えざる手によって、市場経済が調和する

- 自分の利益を追求することが、結果として他社の利益に貢献する

ジェレミ・ベンサム

1748年 - 1832年、イギリスの哲学者・経済学者・法学者、功利主義の創始者として有名

- 善悪の判断基準は結果にある

- 多くの人々に幸福をもたらすことが最も善い

マイケル・ポーター

1947年生まれ、アメリカ合衆国の経営学者、競争戦略に関する研究の第一人者

- SCP理論、競争優位を確立するためには、競争市場の中で適切なポジションを取るべき

- 5フォース分析、競争要因の分析、1.業界内の競争、2.新規参入の脅威、3.代替品の脅威、4.供給業者の交渉力、5.買い手の交渉力

- バリューチェーン分析、内部の活動(バリューチェーン)の最適化、どの活動が優位を生み出すのか分析

画像: Michael Porter,

ライセンス: CC BY-SA 2.0, 出典: Wikimedia Commons.

その他紹介のあった人物

- フィリップ・コトラー

- ジェイ・バーニー

- ピーター・ドラッカー

- ジェームズ・コリンズ

- 野中郁次郎

- 近江商人

- 松下幸之助

経済学になるとより資本主義的な善になってくる、というお話でした。

意匠的善行

ウィリアム・モリス

1834年 - 1896年、「モダンデザインの父」と呼ばれるイギリスのデザイナー、作家、運動家

役に立たない、美しいと思わないものを家に置いてはならない

ル・コルビュジエ

1887年 - 1965年、スイス生まれ、フランスで活躍した建築家、近代建築の三大巨匠

建築は機能が最優先されるべき

画像: 国立西洋美術館,

ライセンス: CC BY 2.5, 出典: Wikimedia Commons.

ディーター・ラムス

1932年生まれ、ドイツ出身のインダストリアルデザイナー、「機能主義」派の人物

グッド・デザインの10原則、革新的、実用的、美しい、分かりやすい、主張しない、誠実である、長持ちする、細部まで完璧、環境に優しい、純粋で簡素

何を真実と思うか

ルネ・デカルト

1596年 - 1650年、フランス生まれの哲学者、合理主義哲学の祖であり、近世哲学の祖として知られる

- 方法的懐疑:疑うことで真理に到達する

- 我思う、ゆえに我あり

イマヌエル・カント

1724年 - 1804年、プロイセン王国の哲学者

- コペルニクス的転回:既存の物事を根本的に転換させた視点で考察する(コペルニクスが天動説を捨てて地動説を唱えたことを例えている)

- 私たちは物自体を直接認識することはできず、認識できるのは現象だけである、だからこそ、人によって現象は同じだが、真実の認識は異なる

フリードリヒ・ニーチェ

1844年 - 1900年、ドイツ・プロイセン王国出身の思想家であり古典文献学者

- 真実は存在しない、あるのは解釈だけである

- 人は世の中を自分の色眼鏡で真実としている

カール・グスタフ・ユング

1875年 - 1961年、スイスの精神科医、心理学者であり、分析心理学を創始した

元型(アーキタイプ):個人の認識は文化や歴史を超えた普遍的なイメージによって形成される

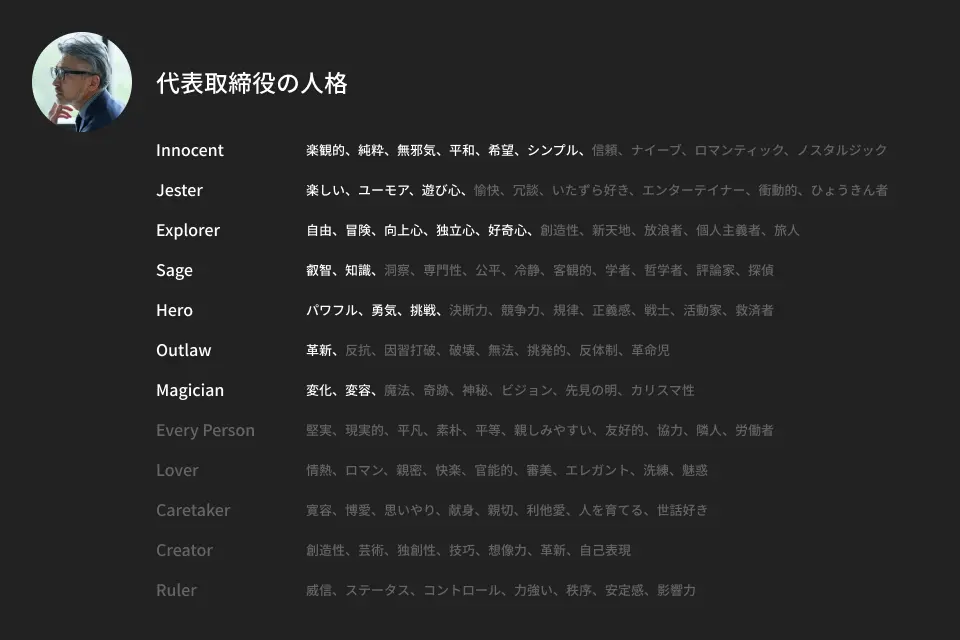

ユングの元型(アーキタイプ)

人間に生まれ持って備わっている、集合的無意識で働く「人類に共通する心の動き方のパターン」のことです。

ユングが提唱した概念で、患者の言動や神話を研究することでアーキタイプを分類し理論を確立したそうです。

セッションでは、こちらの概念によるブランドの掘り下げが中心になっていました。

上記の画像とはタイプの名前が少々違います。

| タイプ | キーワード(特徴) |

|---|---|

| Innocent(無垢) | 楽観的、純粋、無邪気、平和、希望、シンプル、信頼、ナイーブ、ロマンティック、ノスタルジック |

| Jester(道化師) | 楽しい、ユーモア、遊び心、愉快、冗談、いたずら好き、エンターテイナー、衝動的、ひょうきん者 |

| Explorer(探求者) | 自由、冒険、向上心、独立心、好奇心、創造性、新天地、放浪者、個人主義者、旅人 |

| Sage(賢者) | 叡智、知識、洞察、専門性、公平、冷静、客観的、学者、哲学者、評論家、探偵 |

| Hero(英雄) | パワフル、勇気、挑戦、決断力、競争力、規律、正義感、戦士、活動家、救済者 |

| Outlaw(無法者) | 革新、反抗、因習打破、破壊、無法、挑発的、反体制、革命児 |

| Magician(魔術師) | 変化、変容、魔法、奇跡、神秘、ビジョン、先見の明、カリスマ性 |

| Every Person(庶民) | 堅実、現実的、平凡、素朴、平等、親しみやすい、友好的、協力、隣人、労働者 |

| Lover(恋人) | 情熱、ロマン、親密、快楽、官能的、審美、エレガント、洗練、魅惑 |

| Caretaker(世話役) | 寛容、博愛、思いやり、献身、親切、利他愛、人を育てる、世話好き |

| Creator(創造者) | 創造性、芸術、独創性、技巧、想像力、革新、自己表現 |

| Ruler(統治者) | 威信、ステータス、コントロール、力強い、秩序、安定感、影響力 |

美しさの基準は人それぞれ、だからこそ統一が必要

組織内では職種や立場ごとに「美」の基準が異なり、企業として定義されていないことも多い。

その結果、プロジェクトの方向性が曖昧になり、迷いが生じる。

判断基準を共有するためには、ビジョン・ミッション・バリュー・パーパスを明確に策定し、高い解像度で伝えることが不可欠。

個々の「善」を理解し、その背景を共有することで、組織の足並みを揃えられる。

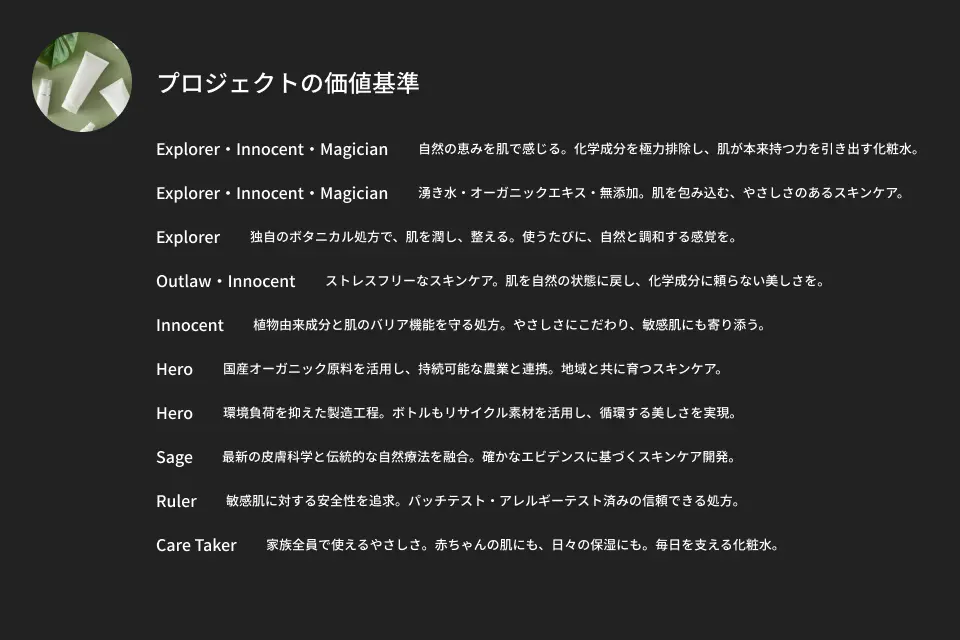

実践方法

代表や企業の価値基準を定めていく。理想の人格を可視化する。

上記のようなイメージで、実際のセッションではEarthboatというアウトドア宿泊施設の事例で説明がありました。

ユングのアーキタイプ用いて人格を形成し、消費者にどう映るのが理想か、分析をもとに定めていくフローを紹介されていました。

B&Hさんのnoteにも近い内容がいくつもあり、かなり詳細に書かれていて参考になります。

実践方法の続きはnoteから探してみてください!(力尽きた)

まとめ

ブランドに対しての人格像(イメージ)を向上させる

美意識(アート)の統一によりブランドの認識価値を上げる。

これにより販売数のシェア or 収益性を高めていく。

- 消費されるデザイン → 資産性のあるデザイン

- 一過性のデザイン → 永続性のあるデザイン

- 部分的なデザイン → 全体性のあるデザイン

これを実現できるデザイナーが評価やトレンドに流されない、

ブレない、確固たる芯のあるデザインを作れる。

そのために、「真善美」を認識するところから始める。

AIなど新しい波が来ても、全体をデザインできれば価値を生み出し続けられるデザイナーになる。

非常に濃い内容で参考になりました。

経済起点でブランディングする方法と、自分たちが何者か理解することから始めるブランディングがあり、B&Hでは後者の方法を選択しているようです。

日本の小さなウェブサイト制作会社に勤めるデザイナー達が海外での評価に真剣な理由

こちらは株式会社Garden Eightの野間寛貴氏によるセッションです。

デザインアワードを目指す価値や、個人のキャリアにどう影響するかなど、とても面白いお話が聞けました。

Adobe MAX Japan 2025 セッションレポート:日本の小さなウェブサイト制作会社に勤めるデザイナー達が海外での評価に真剣な理由

Adobe Blogにも詳細があります。

社員の方が制作した「 PHOTOYOSHI 」というサイトを共有していただき、「たぶん受賞いける」とおっしゃっていた野間氏、AdomeMAXの後日見事にAwwwardsのSite of the Dayに輝いていました。おめでとうございます!どんなデザインが受賞できるか熟知されている印象でした。

なぜ海外の評価を気にしているのか

「そんなに難しいことは考えていない」

Webデザインの本場は欧米だった、というだけで、

世界で勝負したいと考えるのは、スポーツでもWebデザインでも同じこと、

そして、日本にいながら時間も気にせずアワードに応募できるのが、Webデザインの醍醐味だと思う。

とのことでした。

「鳥なき島の蝙蝠」にはなりたくなかった。

鳥なき島の蝙蝠は、織田信長の言葉で、

「優れた者のいない所で中途半端な者が幅を利かす」という例えのようです。

賞を獲ると案件が来る、その案件でまた賞を獲る

賞を獲ることで 「実績」と「権威」 を得て、クライアントからの信頼が増し、新たな案件につながる。

そしてその案件でまた賞を獲れば、さらに次の仕事につながるという好循環が生まれる、ということですね。

小さい案件でも、個人の案件でも、賞は獲れる

少数精鋭ならではのお話かなと思い、1~2名の稼働でも大きなインパクトを残しうるということですね。

受賞のコツや流れ

1. 応募する賞を決める

賞によって特徴が違うので、自分たちの獲りたい賞なのか考える、

そして、その賞で受賞している方々が尊敬できるかも大事で、

なぜなら受賞すると自分たちも横に並んで掲載されるから。

2. パートナーを決める

受賞した後だと、最初からそういう目的のお客さんもいるが、

受賞歴がない状態であれば知人のお店などに営業して案件を作り出す。

3. 制作する

通常業務と同時にアワードを狙うのは非常に大変で、

世界的にレベルが高いものに挑戦するので、集中しないと難しい。

なので周りが業務を巻き取って全力で応援する。

そうすることで、会社全体が応援の雰囲気で盛り上がり、受賞できた際は一体感が生まれる。

挑戦する期間、売上的には厳しかったりするが、会社の存在意義としてはとても楽しいものになる。

4. 応募する

大事なのは、応募詳細の画像や動画や説明はしっかり作り込むこと。

詳細が雑なサイトが多いので差を付けられる。

審査員は非常に多くのサイトに目を通すので、伝わりやすくアピールすることが大事。

個人のレベルの高さも必要だと思いますが、周囲のサポートの重要さが際立っていますね。

アワードに積極的なデザイン会社ではない場合は、賞を決める前段階が難しかったりするとも感じました。

個人を打ち出す

少ない人数の会社だったので、「すべてのデザイナーが受賞者」というのは会社のブランドが強力になる。

「会社として取得している」という見せ方もありだが、デザイナーが辞めたら同じ品質は出せない。

それよりも「受賞者が在籍している会社」というほうが信頼性が高い。

なので制作した本人に賞の名誉が贈られて、会社側はそれを利用させてもらうという仕組みにした。

ということでした。Awwwardsを見ると会社名になっているので、お客さんへの持っていき方や内部的な扱いとして個人の受賞扱いとしているのでしょうか。

受賞のために作るサイトってどうなの?

「このプロジェクトはアワードのためであって、本質的な課題は解決してないですよね?」

「凝ってるけどサイトとしては微妙でしょ?使いづらくない?」

これはデザイナーでもよく感じることだと思います。

実際、案件によって取り入れるべき表現というものが違います。

その上で、重要なのはクライアントにしっかり説明した上で合意が取れているということ。

アワードを受賞することでwin winになれること。

クライアントとの取り決めでアワードを目指すことが決まっていれば、外部がどうこう言う話ではないのではないか?

「見づらくても使いづらくてもいい、カッコよければいい」というお客さんもいる。

ただしうちのサイトに興味を持って、裏側まで知った方に応募してほしい。

だから面白い表現や話題性のあるデザインにしたい。

そうして作られたサイトでも、外部の人間から見たら理由は見えづらいもの。

アワードを受賞するためのサイトはあり。

クライアントと一緒に「新しいことをやろう」と決めたなら、外部の評価は気にしなくていい。

とのことで、確かに、目的や戦略を話し合った上での制作でしょうから、

「デザインは課題解決のためにある」という視点だけで、一方的に評価するのではなく、

新しいものを作ることの意義、価値、裏側にあるものを評価する、という視点が大事だなと感じました。

デザインアワードを受賞することで起きたこと

海外のカンファレンスなどに呼ばれる

海外の高名な技術者や制作会社が、近くにいて話す機会があったそうです。

「Build in Amsterdam」というECサイトを作ると世界一クラスの企業とお話できたそうで、

その後も様々な技術者などと繋がりが生まれていき、

世界一の称号を持つ人間が、東京のオフィスに遊びに来てくれる世界ができたそうです。

特に若手社員にとってよい刺激になり、世界一が訪れる会社に恥じない行動をとるモチベーションに繋がるとのこと。

アワードという目標があることで、モチベーション管理を頑張らなくてよくなった、というのは印象的なお話でした。

普通に仕事していたら関われない人々と仕事ができる

アワードきっかけで、様々な人脈が広がり、海外の有名デザイナーのサイトを依頼されるなど、

日本でサイトを作っているだけでは、見れない光景が広がったようです。

若手社員が引く手あまたに

3年目の社員が受賞したことで、指名で仕事が入るようになったようです。

若手でも受賞歴があるということで、お客さんを説得しやすくなり、信頼感にも繋がります。

クライアントが喜ぶ

自分が制作会社にオーダーしたサイトが受賞したらどう思うか。

担当者の鼻は高々だし、代表も喜んでくれる。

サイトによる課題解決や成果アップ以外にも、喜んでくれる道があるようですね。

制作者も支えた仲間もうれしい

受賞という目標があることで、モチベーションも維持しやすい、というのが印象的でした。

たしかに、ハッキリした目的で結果も分かりやすいし、世界で評価されたというのは一生モノですよね。

先人が築いた日本の位置を再び取り戻す

「最近の日本のクリエイティブってどうなの?」

カンファレンスでこう言われた経験があるそうで、

フラッシュ全盛期、日本のデジタルクリエイティブは世界一で、

誰もが日本をチェックしていた。

現在ではガラパゴスな進化を遂げているせいか、

日本のクリエイティブの評価が下がっている。

ということでした。

代表的な例は「楽天市場」「Yahooトップ」などですね。

売れるし使いやすいので良いサイトなのですが、ガラパゴスなのでクリエイターの評価は低いということですね。

昔の評価されていた位置を取り戻すためにも、クリエイティブに力を入れているそうです。

私もフラッシュでAction Scriptを書いてビジュアル制作していたので、感慨深いものがあります。

たしかに、日本のサイトで凝ったものを目にする機会が多かったですね。

今だとそういったサイトだと真っ先に海外を目にするので、やはり後れを取っているのでしょうか。

参加してよかった!

私は他にも

Adobe MAX Japan 2025 セッションレポート:Web サイト制作でデザイナーがエンジニアと円滑にコミュニケーションを取る方法は?

というセッションも参加しまして、エンジニアの長谷川巧氏がデザイナーがフロントエンドに共有すべき情報などを紹介されていました。

Adobe Blogにも記事があります。

弊社もUXに力を入れているので、非常に参考になっております。

新しい価値観や視点、モチベーションに繋がるのが素晴らしいですね。

Adobe MAX 2023のUI/UXセッションの記事もページ下にあるので、そちらもぜひどうぞ!

2017年にWebデザイナーとしてLYZONに入社。

現在はアートディレクターとしても活動中。